Santo

Stefano Rotondo

Die Kirche

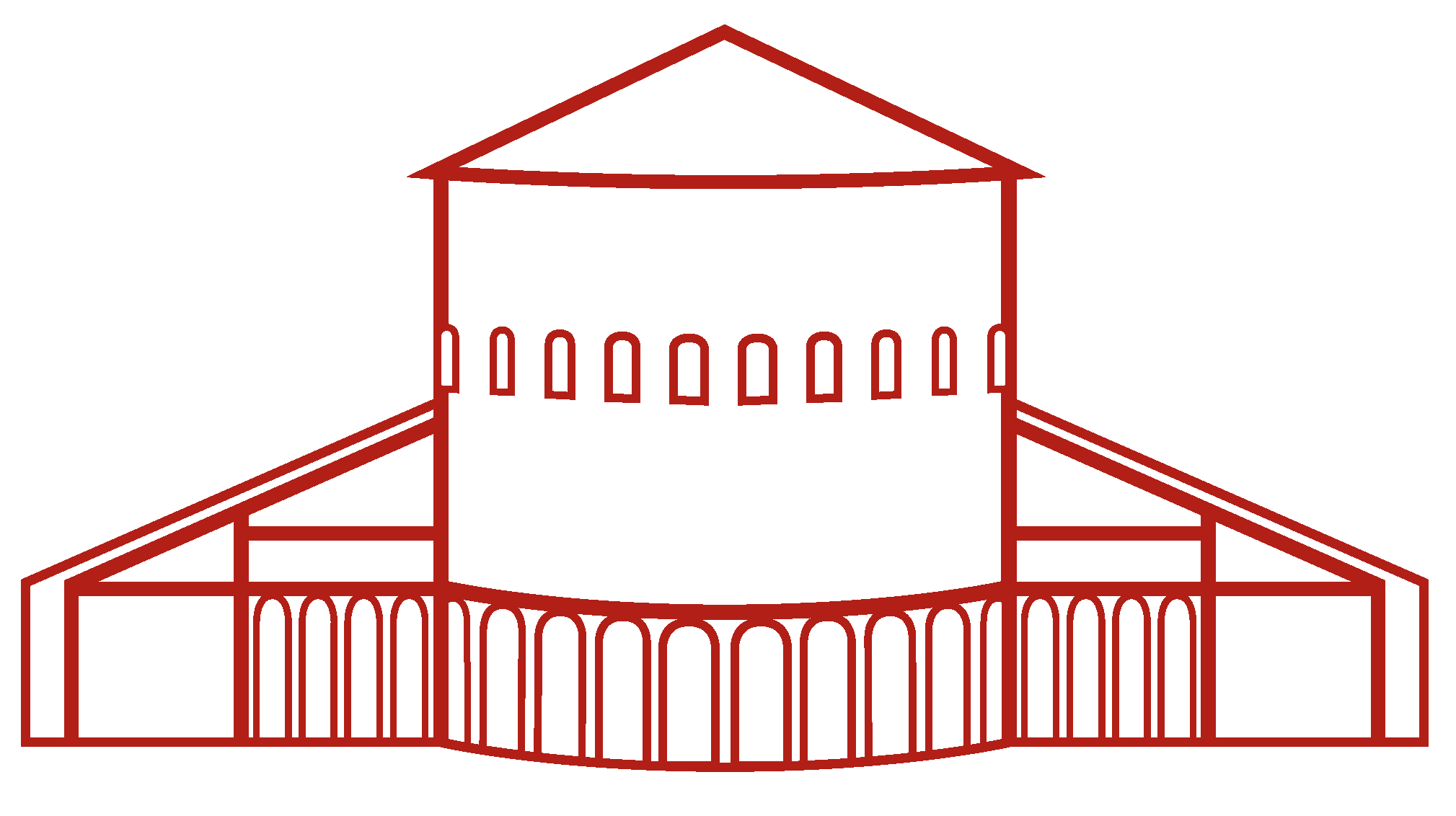

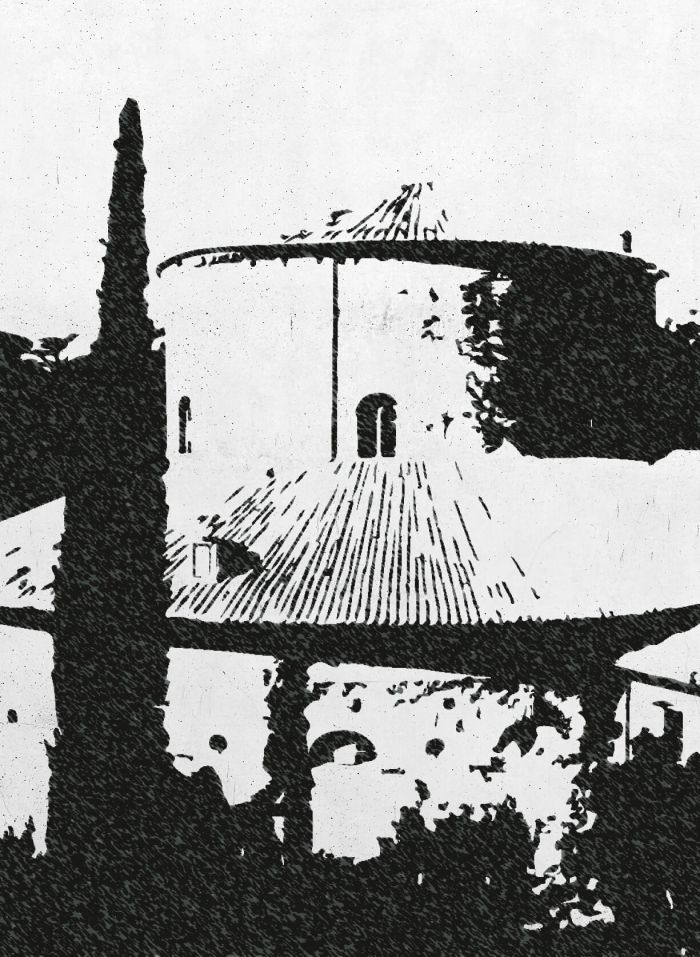

Santo Stefano Rotondo ist dem ersten Märtyrer, dem Diakon Stephanus, geweiht und liegt auf einem der sieben Hügel des alten Rom, dem Mons Caelius. Architektonisch bestand der imposante Bau ursprünglich aus drei konzentrischen Säulenkreisen kombiniert mit einem griechischen Kreuz und entsprechenden Ausbauten an den Enden.

Wegen dieser ungewöhnlichen Formensprache und der Tatsache, dass sie auf dem Gelände einer ehemaligen Kaserne angesiedelt ist, dachte man schon im 10. Jahrhundert, dass diese Kirche ursprünglich ein Tempel des heidnischen Faunus oder des göttlichen Kaisers Claudius gewesen sei, der dann noch in urchristlicher Zeit zur Ehre des ersten Märtyrers eingeweiht wurde, ähnlich wie die bekanntere Rotunde des Pantheon im Zentrum Roms.

Entstehung

Papst Simplicius (468-483) ließ diese mächtige Basilika mit 90 m Durchmesser aus z. T. antiken Materialien erbauen. Vom Vorgängerbau, einer römischen Kaserne, ist noch ein Mithräum erhalten. Von der einst prächtigen Ausstattung mit Mosaiken und Marmorverkleidungen ist nur wenig erhalten. Der dritte, äußerste Säulenkranz, wurde im Mittelalter abgebrochen. Eine noch heute erhaltene Kapelle barg die Gebeine der römischen Märtyrer Primus und Felizianus und wurde im Mittelalter ein wichtiges Ziel für Pilger.

In der Renaissance

...wurde von Bernardo Rosellino (1409-1464) der zentrale Altar unter dem mächtigen Zentraltambour mit seiner Fenstergalerie geschaffen. Pomerancio, ein Maler des 16. Jahrhunderts, schuf den Freskenzyklus im äußeren Säulenkranz. Die Fresken führen in drastischen Szenen die Qualen der ersten Märtyrer der Stadt Rom vor Augen.

Papst Nikolaus V. (1447-1455) wollte die Ewige Stadt nach dem Exil in Avignon wieder aufblühen lassen. Aus dieser Zeit stammen die Renaissance-Bauteile der Basilika, wie das Eingangsportal und der zentrale Altarraum. Er betraute ab 1454 den ungarischen Paulinerorden mit der Seelsorge an der Kirche und übergab ihm das neben der Kirche gelegene Kloster. Die Niederlage der Ungarn gegen die Türken bei Mohács (1529) und die Ausbreitung der Reformation brachten den Orden in Gefahr. Mit der Besetzung von Buda (1541-1686) wurde auch das Zentrum des Ordens in Budaszentlorinc vernichtet. 1580 wohnte im Kloster in Rom nur noch ein alter Einsiedler.

Das Klostergebäude

1579 wurden an der Kirche Klostergebäude errichtet, in denen die ungarischen Studenten am Collegio Romano lebten. 1581 folgte die Vereinigung mit dem Collegium Germanicum, woraus das heutige Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum de Urbe – Eigentümer von Santo Stefano Rotondo – entstand.

Ein Alumne des Collegium Germanicum, der Jesuit István Szántó, kam auf die Idee, an der Stelle des Klosters ein Collegium Hungaricum zu gründen. Schon binnen kurzer Zeit musste man das 1579 gegründete Kolleg aus finanziellen Gründen mit dem Germanicum vereinigen. So entstand das Collegium Germanicum et Hungaricum (1582), um Diözesanpriester für die katholische Erneuerung auszubilden. Die Kirche ist heute Eigentum des Kollegs. Die ehemalige Titelkirche von József Kardinal Mindszenty, Erzbischof von Esztergom und Primas von Ungarn, ist seit 1985 die Titelkirche von Friedrich Kardinal Wetter, der früher im Kolleg studierte.

Freskenzyklus

Ein Künstler des Manierismus, Niccolò Circignani

(* 1517/1524; + nach 1596), genannt „il Pomerancio“, schuf den detailreichen Freskenzyklus, der die ersten Martyrien der Christenheit beginnend mit der Kreuzigung Christi grausam vor Augen führt.

Diese gemeinsame ungarisch-deutsche Geschichte

... spiegelt sich insbesondere in den Titelkardinälen der jüngeren Zeit wider: Der Primas von Ungarn József Mindszenty (1946-1975) und seit 1985 Friedrich Wetter (1982-2007) Erzbischof von München und Freising).

Im 20. Jahrhundert

... war die Kirche präferierter Ort archäologischer Forschungen deutscher Wissenschaftler, wodurch viele Jahre Gottesdienste kaum möglich waren. In jüngerer Zeit wurde der Kirchenraum sukzessive für die Feier der Liturgie wiederhergestellt und erstrahlt heute in neuem Glanz.

Die Kardinäle gelten als engste Berater der Päpste. Das Kardinalskollegium setzt sich aus ca. 180 Kardinälen zusammen, von denen derzeit etwa 120 das 80. Lebensjahr noch nicht erreicht haben und somit zur Papstwahl berechtigt sind. Das „Heiliges Kollegium“ der Kardinäle gliedert sich intern in drei Klassen:

- Kardinalbischöfe (episcopi cardinales): Ihnen ist ein suburbikarisches Bistum um Rom oder ein Patriarchat des Orientalischen Ritus übertragen.

- Kardinalpriester (presbyteri cardinales): Ihnen ist eine Titelkirche in Rom zugewiesen.

- Kardinaldiakone (diaconi cardinales): Ihnen ist eine Diakonie in Rom zugewiesen.

Den Kardinalpriestern werden heute mit der Erhebung in das Kardinalat römische Titelkirchen (titulus ecclesiae) zugewiesen, um ihre enge Verbindung zum und die Zusammenarbeit mit dem Papst in der Leitung der Kirche zum Ausdruck zu bringen. Schon im 1. Jh. war die Kirche von Rom in sieben suburbikarische Regionen unterteilt, die wiederum in Titelkirchen untergliedert waren, sozusagen als Filialen der vom Papst geleiteten Kirche von Rom mit der Zentralverwaltung im Lateran. (seit dem 4. Jh.). Presbyter, die eine Titelkirche leiteten, hatten einen hervorgehobenen Rang als „presbyteri cardinales“. Mit der Zahl der vom Papst ernannten Kardinalpriester nahm auch deren Titelkirchen zu.

Mit der Ernennung zum Kardinal im Rang eines Kardinalspriesters wird jeder Purpurträger aus der historischen Begründung des Amtes symbolisch Pfarrer in Rom, mit eigener Gemeinde und Diakonie, auch wenn ein örtlicher Pfarrer die laufende Seelsorge übernimmt und der zuständige Kardinal eher als eine Art Schirmherr fungiert. Entsprechend wird dem neuen Kardinal eine Titelkirche zugewiesen. Es gibt sehr traditionsreiche, wie die alten Basiliken Santa Sabina auf dem Aventin-Hügel (der slowakische Kurienkardinal Josef Tomko) oder Santa Maria in Trastevere (die älteste der bedeutenden Marienkirchen Roms, wo der polnische Primas Jozef Glemp titularisch residiert) und Sant Andrea della Valle (Titelkirche für den verstorbenen Kölner Kardinal Josef Höffner, die Grablege der „deutschen“ Piccolomini-Päpste Pius II. und Pius III). Santa Pudenzia „gehört“ dem Kölner Kardinal Joachim Meisner. Die Rundkirche Santo Stefano Rotondo, die eng mit dem deutschen Priesterkolleg Collegium Germanicum et Hungaricum verbunden ist, ist die Titelkirche des früheren Münchener Erzbischofs Kardinal Friedrich Wetter.

Liste der Titulare von Santo Stefano Rotondo

- Melchior von Meckau (1507-1509)

- François Guillaume de Castelnau-Clermont-Ludève (1509-1523)

- Bernhard von Cles (1530-1539)

- David Beaton (1539-1546)

- Giovanni Girolamo Morone (1549-1553)

- Giovanni Angelo de Medici (1553-1557)

- Fulvio Giulio della Corgna Malteserorden (1557-1562)

- Girolamo da Correggio (1562-1568)

- Diego Espinosa (1568-1572)

- Zaccaria Dolfin (1578-1579)

- Matteo Contarelli (1584-1585)

- Federico Cornaro (1586-1590)

- Antonio Maria Sauli (1591-1603)

- Giacomo Sannesio (1604-1621)

- Lucio Sanseverino (1621-1623)

- Bernardino Spada (1627-1642)

- Juan de Lugo SJ (1644)

- Giovanni Giacomo Panciroli (1644-1651)

- Marcello Santacroce Publicola (1652-1674)

- Bernardino Rocci (1675-1680)

- Raimondo Capizucchi OP (1681-1687)

- Francesco Bonvisi (1689-1700)

- Giovanni Battista Tolomei SJ (1712-1726)

- Giovanni Battista Salerno SJ (1726-1729)

- Camillo Cybo (1729-1731)

- Antonio Saverio Gentili (1731-1747)

- Filippo Maria Monti (1747-1754)

- Fabrizio Serbelloni (1754-1763)

- Pietro Paolo Conti (1763-1770)

- Lodovico Calini (1771-1782)

- vakant (1782-1786)

- Niccolò Colonna di Stigliano (1786-1796), Titularerzbischof von Sebastea

- Etienne-Hubert de Cambacérès (1805-1818)

- vakant (1818-1834)

- Francesco Tiberi (1834-1839)

- vakant (1839-1845)

- Fabio Maria Asquini (1845-1877)

- Manuel García Gil (1877-1881)

- Paulus Melchers (1885-1895)

- Sylwester Sembratowicz (1896-1898)

- Jakob Missia (1899-1902)

- Leo Skrbenský von Hříště (1902-1938)

- vakant (1938-1946)

- Jozsef Mindszenty (1946-1975)

- vakant (1975-1985)

- Friedrich Wetter (seit 1985)